編者按:近年來,一些不法分子打著“云養經濟”的旗號,通過互聯網、電話宣傳、組織聚餐旅游和參觀養殖場等方式虛假宣傳,誘導消費者線上認購果樹、畜禽、茶場等,承諾到期后可獲得高額回報,吸引群眾投入資金。

為提醒公眾時刻警惕套著“云養經濟”外殼的非法集資和傳銷犯罪行為,央廣網聯合公安部經濟犯罪偵查局推出“云養經濟”系列報道。在這組報道中,央廣網記者前往安徽、四川等地采訪數起案件,深入揭批此類案件的犯罪手法、刻畫犯罪鏈路,以資鏡鑒。

央廣網北京7月24日消息(記者劉保奇 張勝坡)2022年8月12日,一次電話閑聊中,陳剛從朋友處得知了一個好項目:“在某公司App上,投資人以2000元/頭的價格養豬,在認養周期內可以返還1.8倍-2.5倍收益。”

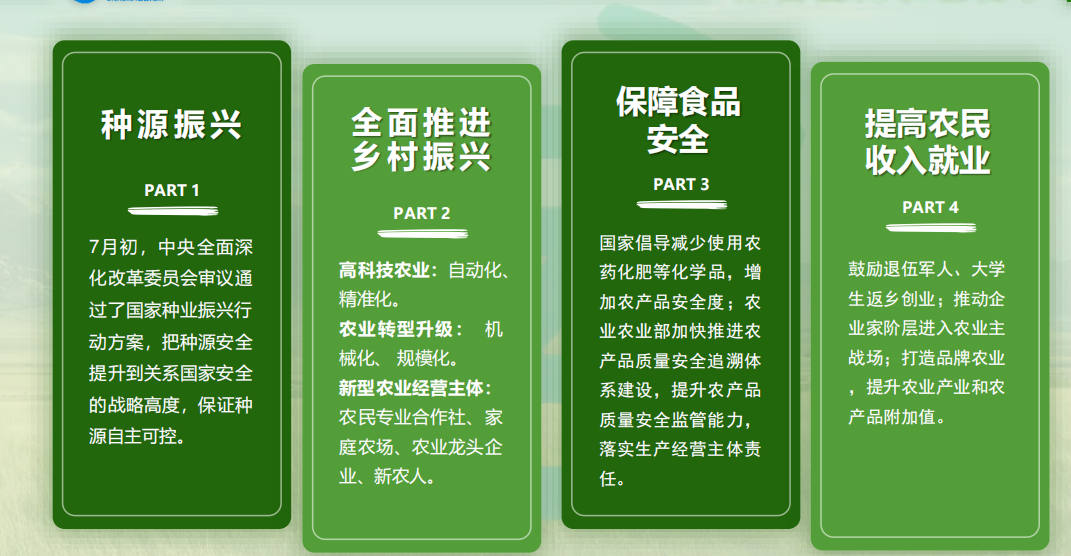

朋友告訴他,當天認養,次日就可以釋放“肉票”,部分可以提現,另一部分當作積分等網上商城完善后可以換肉。此外,朋友還說這個老板實力非常強,不僅做的是高科技農業,而且是國家扶持的鄉村振興項目。

“高額返利,老板實力強勁,又有國家政策扶持……”陳剛朋友介紹的內容,儼然已經囊括了一個典型“云養經濟”騙局的核心特征。

央廣網記者調查發現,“云養經濟”類騙局可復制性強,能在短期內迅速做大,呈現快閃式、多有職業團伙背后操盤等特點。對職業犯罪團伙而言,此類騙局“收益高”“見效快”。相對而言,犯罪成本較低。此外,各類緊追社會投資熱點的新型網絡傳銷、非法集資騙局層出不窮,事前防控與事后打擊仍存在一系列難點。

今年4月22日,農業農村部、金融監管總局、公安部、市場監管總局聯合發布《關于加強“云養經濟”領域欺詐風險防范和處置工作的通知》稱,“云養經濟”領域違法犯罪活動高發,一些不法分子打著發展農業產業的幌子,將正常的農產品種養、銷售包裝為投資融資活動,借助互聯網進行宣傳推廣,從事違法犯罪活動,侵害公眾合法利益,損害農業產業健康發展。

“碰瓷”國家政策,包裝成前沿的科技企業

在朋友介紹下,陳剛下載了朋友推薦的一款“云養殖”類App,并充值1萬元認養了5頭豬。

根據平臺介紹的返利規則,投資模式有4個檔次,分為2000元、6000元、10000元、50000元檔,每投資2000元認養1頭豬,有1.8倍的收益率。理論上,認養周期到期后可以收回3600元。但是根據平臺規定,平臺會收取10%手續費,另有10%以商城購物積分形式返還,只能在平臺的在線商城中購物使用。也就是說,一頭豬的現金收益就是2880元。

投資第二天,陳剛收到了64元的收益。“雖然每天都有收益,我也很高興,但心里還是很忐忑,就決定去公司做進一步了解。”陳剛說,到公司后,工作人員給他大力介紹公司“實力”:“公司老板做實業出身,現在投身高科技農業,而且做的是鄉村振興項目,因為國家正大力提倡鄉村振興,公司會拿到很多國家補貼。”

記者獲取的一段實拍視頻顯示,2022年6月,該公司短視頻賬號發布了“公司組織來自全國的投資伙伴實地參觀公司的產業基地”的視頻。視頻中,在數輛轎車帶領下,近10輛大巴車都貼著“發展科技農業,助力鄉村振興”的紅色橫幅,載著來自全國的伙伴實地參觀游玩某生態農業示范基地。

該公司董事長曾在接受采訪時說,這幾年,他常常看到糧食危機方面的報道,包括“人畜爭糧”,糧食價格不斷攀升,導致飼料價格越來越貴,肉類價格也在日益上漲,影響老百姓生活及畜牧業養殖和飼料生產行業,所以公司想通過發展科技農業,服務“三農”,助力鄉村振興,來解決這些問題。

上述董事長表示,傳統農業存在“耗資巨大”“回報周期慢”等問題。但是,其公司發展的是科技農業、現代農業、觀光農業、創意農業和智慧農業,走高起點、高科技、高效益的智慧農業產業化經營之路,目標是成為規模宏大、實力雄厚、帶動力強的大型農業企業集團。

然而,陳剛投資不過3個月,這個“實力雄厚”的公司便開始無法正常提現。2022年12月26日,公司發布通告稱終止認養板塊,要把投資人的錢用來入股。“在該公司屢次單方面變更投資規則后,我不想入股,只要求公司退回本金,但公司不愿意。”陳剛說,他共投資了23萬余元,基本打了水漂。

2022年12月底,投資人陸續報案。根據警方調查,該公司以“云養豬”為名從事集資活動,承諾投資人以本金1.8倍至2.5倍的回報。截至暴雷,涉案總金額6000余萬元,涉及投資人1500余人,資金缺口3000余萬元。

據辦案民警介紹,涉案公司以國家扶持“三農”政策、推進涉農領域養殖業實業為幌子,利用地方招商引資平臺宣傳擴大影響力。此外,犯罪分子緊盯政策、時事和網絡熱點,打著響應國家政策號召、享受國家政策紅利的旗號為公司造勢,對老百姓有極大迷惑性,讓普通群眾產生公司是在國家宏觀經濟政策引領下,有地方政府扶持的錯覺。

該公司給會員們講課的課件(警方供圖,央廣網發)

上述辦案民警表示,當前,非法集資、網絡傳銷等犯罪形態經過長時間的發展,逐漸形成了相對成熟的傳播、宣傳和資金運作模式。其中,緊盯時政、網絡熱點,“碰瓷”國家鄉村振興相關政策,將自己包裝成新興、前沿的科技企業。同時,營銷一種“風口恐慌”,誘使投資人參與,是犯罪分子慣用的一種手法。

錨定中老年群體,作案手法可復制性強

在上述“云養豬”非法集資案中,辦案民警告訴記者,實際上,相關企業并沒有開展正常的生產經營,也不具備造血能力,給投資人展示養殖場的生豬、飼料倉儲只是犯罪分子欺騙投資人的工具,真實目的是利用網絡平臺非法集資,“本質就是操弄‘借新還舊’的資金游戲。”

據警方調查,為了迷惑投資人,涉案公司確實投入了部分資金到實體養殖、飼料購買和食品加工中,但這些資金均來源于非法吸收的資金,所謂的實體經營只是掩人耳目的幌子,公司對其盈利能力毫不在乎。

不僅“云養豬”,不法分子還利用“云種植”做起了網絡傳銷。在四川內江市公安局偵破的“圓夢茶海”一案中,主犯徐剛供述,2020年上半年,一位朋友給他出謀劃策,建議他采取線上線下相結合的方式,讓他們做的事情看起來更正規一些。如果相關部門查起來,會覺得他們是在做正事,而不是搞傳銷。

所謂線下,第一步是在現實中種植部分真茶。“圓夢茶海”平臺對外謊稱,他們在貴州承包了萬畝茶園,會員每在App上種植一棵虛擬茶樹,就可以在茶園認領一棵真實茶樹,平臺給會員返現的收益就是茶園賣茶而來。

“圓夢茶海”平臺對外謊稱承包了萬畝茶園(警方供圖,央廣網發)

多位經偵民警向記者介紹,近年來,此類案件頻發,與犯罪成本較低、獲利迅速不無關系。首先,現在各種投資類App,一般技術公司可以開發出來,相當于犯罪分子以極低成本就可以獲得主要作案工具。此外,這類案件因為作案模式成熟,具備極強的可復制性,一些犯罪分子往往從一個案件中脫身后,就可能另立山頭,拉一個團伙繼續從事相關犯罪。

有辦案人員向記者總結了相關案件的共性,一是借實體農業之名,行非法集資之實。涉案公司以農業實體項目(生豬家禽養殖、牧草種植、飼料加工等)為包裝,憑空捏造所謂的“新型生態農業模式”,混淆農產品買賣和資產投資的概念,為投資人營造出投資風險有實體項目和等值商品兜底的假象,實則以借新還舊的形式維持平臺運轉。

二是線上線下相結合,借勢網絡熱點,炒作“云養殖”概念,鼓吹網絡技術賦能實體經濟的新型投資模式。涉案公司往往以新興網絡技術企業自詡,推出線上投資平臺和農產品商城,同時利用第三方支付公司開通線上支付渠道形成資金池,從而大幅提升其集資的效率和范圍。

三是“收割”群體主要針對中老年人群。因為犯罪分子認定他們有一定積蓄和投資需求,又相對缺乏專業的投資知識、法律常識和投資渠道,并且這類人群較容易形成圈層擴散的效應。

“我們的宣傳對象主要是針對中老年人,一般是60歲以下的人。”徐剛到案后說。他察覺到,“銀發騙局市場”已基本飽和,年輕人又沒多少油水可刮,中老年這個群體則還有獨特的“市場潛力”,因為他們有一定社會閱歷和經濟基礎,原本不容易上當,但他們往往有急于致富的心態,一旦認準一個項目,就會投入真金白銀。

徐剛精準拿捏住了這個群體的社會心理。他慣用的話術是:“你看咱都歲數差不多,當年咱們奮斗也掙到了錢,現在不能被時代淘汰。雖然咱們不了解網絡,但可以通過學習、努力,迎頭趕上。”

“這種話術很有迷惑性,那些擁有社會閱歷的人,一旦相信這套理念,就會死心塌地跟著他干。”“圓夢茶海”案主辦警官劉彧告訴記者,根據專案組調查,“圓夢茶海”項目參與者的年齡多在40歲至50歲之間,他們普遍沒有繳滿社保,早年曾靠自身努力積累了一些資產。隨著時代變化,他們覺得自己跟不上時代步伐,很難在社會上找到適合的工作,對互聯網相關的東西也很陌生,但他們又要生活,急需一份能掙錢的“事業”,在親朋好友的引薦下就參與了這種項目。

職業團伙“快閃式”作案,防控打擊存難點

2022年,“禾元農場”App背后的一家名為“龐博集團”的公司進入了石棉縣公安局經偵大隊的視野。歷經半年的抽絲剝繭,一個投資人達數萬人、會員遍布全國、涉案金額達數億元,披著“云養經濟”外衣的大型網絡傳銷團伙浮出水面。

偵辦該案的四川石棉縣公安局經偵大隊隊長朱明偉告訴記者,隨著社會發展、法制宣傳加深,傳統傳銷逐漸銷聲匿跡,取而代之的是各種新型網絡傳銷,這類傳銷的組織者往往采用公司化模式運營,從發展初期就想好了各種規避現行傳銷法規的措施,而且他們發展迅速,能在短期內吸納巨額資金,一旦時機合適,就會設法脫身。

“業內稱之為‘殺豬盤’,就是一刀把入局者‘宰掉’,然后跑路。”朱明偉介紹,他曾了解到一個線索,組織者通過各大新媒體平臺,不到半年時間,就以傳銷模式在某縣吸納人員300多人,投資人受損3000多萬元。但是,警方還沒開始偵辦,組織者就關門跑路了。

“當下很多傳銷案件、非法集資案件都呈現出這種明顯的‘快閃式’特征。”朱明偉說。

記者在采訪中了解到,借助“快閃”模式,社會上已經出現了一群所謂的“職業傳銷人”。石棉縣公安局經偵大隊副大隊長高攀表示,“職業傳銷人”都有自己的圈子,也更容易接觸到一些傳銷模式和資金盤。他們心里清楚,通過傳銷模式,早期參與者確實能賺到錢,因此懷揣這種心態活躍于各種傳銷組織中,在一種模式沒有崩盤前,見好就收,不斷在各個傳銷盤之間“薅羊毛”。

央廣網記者調查發現,“圓夢茶海”案和“禾元農場”案中,兩名首犯都曾混跡于各種傳銷項目多年,深諳傳銷之道,尋找的幫手也都是同行。此外,這些人極善個人包裝,從衣著打扮,再到言談舉止,讓初識者難以將他們與傳統傳銷項目中的組織者形象聯系在一起,而是讓人覺得他們是功成名就、手眼通天的大老板,他們也借此聚集了一批忠實擁躉。

甚至,辦案民警向記者透露,庭審中,一些傳銷參與者還在為這些頭目辯護,不相信他們騙了自己。

高攀告訴記者,新型傳銷模式迷惑性很強,在發展過程中往往涉足諸多實體行業、新興行業,給人一種“高大上”的錯覺,但傳銷的底層邏輯是一樣的,不管打出什么噱頭,其面向普通參與者的收益模式都難脫“靜態收益”和“動態收益”的組合,即先以高額利率誘惑參與者繳納門檻費,再以提成返利激勵會員不斷發展下線。普通公眾只要對這種模式時刻存有警惕,就能很容易識別出來此類騙局。

(文中陳剛、徐剛為化名)

長按二維碼

長按二維碼關注精彩內容